GForce Oddity3

Dritte Auflage der ARP Odyssey-Simulation

Autor: Peter Kaminski

Anfang November 2022 stellte GForce die dritte Version seiner ARP Odyssey-Simulation vor. Da wir diese bisher noch nicht vorgestellt haben, hier also ein kompletter Test der aktuellen Version. GForce hatte uns schon vorab die Möglichkeit gegeben, dass überarbeitete Instrument zu testen. Daher erscheinen in einigen Screens auch noch Vorserien-Versionsnummern.

GForce Oddity ist ein Produkt, welches bereits in der ersten Version 2001 erschien - also vor über 20 Jahren - und ist damit selbst schon bei den virtuellen Instrumenten zu einem Klassiker geworden. 2014 erschien die Version 2 und nun ist die deutlich überarbeitete Version 3 verfügbar.

Das Original

Bei Simulationen von historischen Instrumenten lohnt immer ein Blick zurück. Der ARP Odyssey wurde ab 1972 in diversen Versionen produziert. Ein Vorbild war sicherlich einerseits der 1971 erschienene ARP 2600, der Moog modularen Systemen Paroli bieten sollte. Mit dem Mini Moog bot der US-Hersteller ja ab 1970 auch einen Bühnen-tauglichen, einfach zu handhabenen Synthesizer an. Der ARP Odyssey sollte die Antwort von ARP darauf sein.

Ein wesentliches Leistungsmerkmal war beim Odyssey, das er sich quasi "duophon" - oder exakter ausgedrückt - paraphon spielen ließ. Dabei wurden die beiden Oszillatoren für jeweils einen der beiden Tön genutzt. VCF und VCA sowie Hüllkurvengeneratoren sind aber nur einmal vorhanden und werden zeitgleich getriggert. Es erfordert also eine spezielle Spielweise. Das Konzept statt Drehregler auf Schieberegler zu setzen und auf einen vorgegebenen, nicht über Patch-Buchsen veränderbarer, Signalweg zu setzen, wurde ebenfalls vom APR 2600 übernommen. Eigentlich war der Odyssey ein kompakter, abgespeckter ARP 2600.

Der ARP Odyssey wurde in drei Design-Versionen gebaut, wobei es farblich/optische Veränderungen gab. Die drei Versionen Mk I bis Mk III sind sowohl optisch als auch von der Hardware-Ausstattung nicht exakt abzugrenzen. So kam bei der Mk-I-Version zum Beispiel zwei verschiedene optische Designs zu Einsatz und auch die verwendeten Filter wurden in den Version unterschiedlich eingesetzt. Selbst bei den gleichen Modellbezeichnungen (2800, 2810, 2811, 2812, 2813, 2815, 2820 und 2823) ist dies der Fall. Viele Beschreibungen, die man im Internet zum Odyssey findet, sind zum Teil fehlerhaft, da sie sich immer nur auf die Mark-Bezeichnung oder die Modellnummern beziehen, die alleine nicht immer genau Aufschluss über die Hardware geben, sondern immer nur in Zusammenhang mit dem Baujahr. Hier nun die Geschichte des Odyssey in aller Kürze aber trotzdem etwas detaillierter.

Die Mk I Version wurde von 1972 bis 1975 gebaut. Zunächst in einem weißen Design mit schwarzer Schrift und später ab 1974 dann in Schwarz mit goldener Schrift. Hier kam zunächst ein Filter mit 24 dB/Oktave-Filtersteilheit zum Einsatz, das aus dem ARP 2600 stammt. Es war einerseits aber für die Produktion zu teuer und Bob Moog hatte wohl auch beanstandet, dass eines seiner Patente verletzt würde. Man wechselte daher kurzfristig auf ein Filter mit einer Steilheit von 12 dB/Okt., welches schon zuvor entwickelt wurde. Aber es klang sehr breit und zudem nasal und die Entwickler setzten auf ein neues 24 dB/Okt. Filter, welches preiswerter zu produzieren war und was schon nach einem Jahr das 12 dB/Okt. Filter ablöste. Dieses Filter kam letztendlich bei 3/4 der verkauften ARP Odyssey zum Einsatz. Die ersten Modelle der Mk II Version, die bis 1978 produziert wurde, wartete mit gleichen schwarzem Design mit goldener Beschriftung auf und war bis 1976 von der Bedienung her identisch mit der Mk I Version. Dann kam schon in der Mk II Serie der Proportional Pitch Controller (PPC) zum Einsatz, der den Drehregler für Pitch-Bend ergänzte. Nun konnte man über drei drucksensensitive Schalter Pitch Up/Down und Vibrato-Stärke kontrollieren. Das PPC ließ sich auch bei den älteren Versionen über ein Kit nachrüsten. Die Mk III Version erschien dann in einem dunkelbraunen Design, wobei Schrift in Weiss gehalten war und die Signalfluss-Blockelemente auf der Frontplatte in einem auffälligen Orange gestaltet wurden. Die Mk III-Version hatte gegenüber ihren Vorgängern auch einige weitere kleinere Hardware-Änderungen. Im Jahr 1981 musste ARP dann Insolvenz anmelden und die Produktion des APR Odyssey wurde somit eingestellt.

Doch die Geschichte ging weiter. Nicht nur, dass 2001 GForce die Simulation Oddity des ARP Odyssey veröffentlichte. Auch als Hardware-Produkt gab es eine Re-Issue mit dem Korg Odyssey-Nachbau, der ab 2015 in den drei Farbschemen der Mk I, Mk II und Mk III Versionen erschien. Alle Varianten hatten technisch die Mk III Version als Vorbild aber der Korg APR Odyssey war mit MIDI ausgestattet. Diese Modelle waren von den Abmessungen her etwas kleiner als die Originale. Man bot später auch eine Version ohne Keyboard in einer Modulvariante an. Korg brachte in einer limitierten Auflage auch noch einen Odyssey FS in Originalgröße und den drei den Farbschemen auf den Markt. Aber auch damit nicht genug, denn im Jahr 2019 stellte dann Behringer seine ARP Odyssey-Version vor, der mit einem 37-Tasten-Keyboard, digitalen Effekten sowie einem internen Sequencer und Arpeggiator ausgestattet und das zu einem Preis von unter 600 Euro.

Im Bereich Software gibt es alternativ zum GForce Oddity3 lediglich von Korg etwas zu bieten. Einmal gibt es eine App für iPad und es gibt seit 2015 noch ein VST Plug-In im Rahmen der Korg Collection Software Instruments.

Installation und Voraussetzung

Nun also wieder zurück zu Oddity3, welches sowohl als Stand-Alone-Software für macOS- und Windows-Betriebssystem verfügbar ist als, auch als VST-, VST3-, AAX- und als AudioUnit-Plug-In.

Die Installation erfolgt über einen Installer mit Auswahlmöglichkeiten über die zu installierenden Komponenten (s. Abb. oben), den man aus seinem GForce User-Account herunterladen kann.

GUI

Die Bedienoberfläche, die sich funktionell an dem Odyssey Mk 3 orientiert, lässt sich beim Oddity3 frei in Ihrer Größe skalieren und es stehen die drei Farbschemen des Odyssey zur Auswahl bereit, die hier vereinfacht Mk I, Mk II und Mk III genannt werden. Die Umschaltung hat aber nur optischen Charakter, da funktionell keine Unterschiede gegeben sind. Die verschiedenen Filteroptionen zum Beispiel lassen sich bei allen Design gleich auswählen.

Wenn man die Bedienoberfläche allerdings mit der der Odyssey Mk III vergleicht wird man einige Zusatzfunktionen entdecken, wie ein zusätzlicher Sub-Oszillator, Tiefpass-Filtertypen-Umschaltung, verschiedene Keyboard-Modes, Velocity- und Aftertouch-Funktionalität, Parameter-Macros sowie etwas versteckt zusätzliche Modulatoren und Audio-Effekte. Gerade bei diesen Erweiterungen sind mit der Version Oddity3 einige Leistungsmerkmale neu hinzugekommen. Dazu aber nun im Detail mehr.

Bedienung

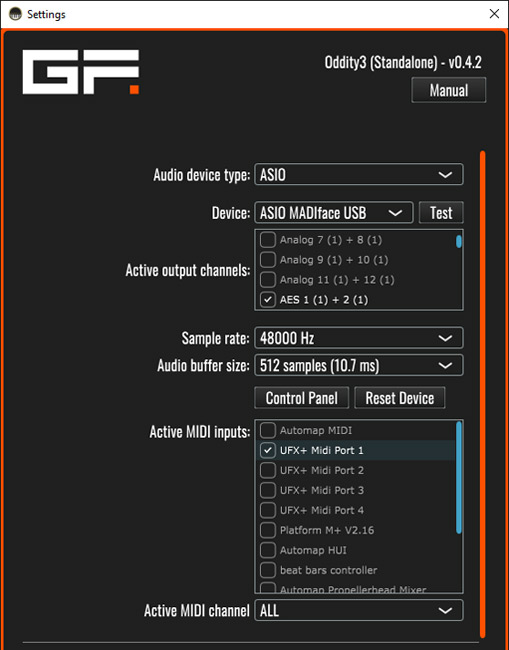

Kommen wir nun zu der Handhabung des Oddity3. Über den Settings-Dialog (Aufruf über das Zahnrad-Symbol) hat man Zugriff zu einem ausführlichen Online-Manual in englischer Sprache. Ein Handbuch in Form eines PDF gibt es nicht.

Zunächst zum Setting-Dialog der Plug-Ins. Hier lässt sich auch das Farbschema (Skin), Puffergröße, Schriftgröße im Preset-Bowser, Modulationsrad/PPC Ansprechverhalten und andere globale Parameter festlegen.

Bei der Stand-Alone-Version (s. Abb. oben) lassen sich im Setting-Dialog noch Audio- und MIDI-Interface-Anbindung konfigurieren. Schön, dass hier auch ASIO-Treiber unterstützt werden.

Kommen wir gleich zu dem Preset-Browser, der auch eine Neuerung in Oddity3 darstellt (s. Abb. oben). Übrigens können Sie bei proaudio.de durch ein Klick auf eine Abbildung, die mit einem Lupensymbol unten rechts gekennzeichnet ist, die Abbildung größer darstellen lassen, wenn Ihr Bildschirm dies ermöglicht. Im Preset-Browser sind diese nach Kategorien, Klangtypen und Klang-Timbres gelistet. Man kann auch gezielt nach Patch Tags suchen. Auch ein Abspielen eines Presets lässt sich über eine Taste auslösen, wobei sich die Tonhöhe auch über eine weitere Taste verändern lässt.

Der Browser bietet in der Stand-Alone-Version auch die Möglichkeit 128 Presets den MIDI Programm Change Nummern zuzuweisen (s. Abb. oben). In der VST3-Version geht dies leider nicht: Der Grund hierfür ist das verwendete Entwicklungswerkzeug für das Plug-In.

Über die Sortierfunktion kann man die Reihenfolge verändern und die Anzeige auf die vorgegebenen Alpha-Patches oder nach eigenen, festgelegten Favoriten beschränken (s. Abb. oben).

Odyssey war ja lediglich paraphon spielbar. Oddity3 bietet über vier Keyboard-Modes mehr Möglichkeiten als das Original. Neben duophoner Spielweise wird auch monophone und sogar polyphone Spielweise unterstützt und es gibt einen Legato-Mode, bei dem bei gleichzeitigem Drücken von zwei Tasten kein neuer Trigger ausgelöst wird. Weiter lässt sich das Referenztempo vom Host übernehmen oder manuell setzen, die Maximalanzahl der polyphonen Stimmen begrenzen und die Tonhöhenreferenz in Hertz einstellen. Über die Hold-Funktion wird ein Tasten-Trigger bis zum nächsten Tastendruck gehalten. Eine Undo/Redo-Funktion darf natürlich in einem modernen virtuellen Instrument auch nicht fehlen. Über den Vintage-Regler versucht man Toleranzen künstlich zu erzeugen. Dieser über den virtuellen Drehregler eingestellte Wert wirkt auf verschiedenste Parameter, wie zum Beispiel auch die Stimmgenauigkeit der Oszillatoren etc.

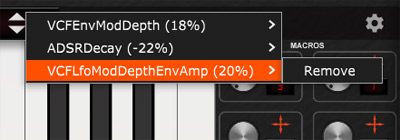

Auf der gegenüberliegenden Seite des Oddity3 befindet sich der Master-Pegelregler sowie eine Spread-Funktion, mit der sich die Stimmen auf das Stereobild verteilen und zwar der Reihenfolge nach rechts/links oder über Zufall gesteuert. Der Grad der Aufteilung auf die Stereokanäle lässt sich über den SPREAD-Regler einstellen. Weiter gibt es dort die Macro-Funktionalität. Es stehen vier Macros mit Reglern zur Verfügung. Die Zuordnung erfolgt, in dem man das Kreuz auf einen der sichtbaren Parameter auf der Oberfläche schiebt.

Wenn das erfolgt ist, wird der Parameter selektiert. Durch Drücken der rechten Maustaste und nach oben oder unten ziehen wird der Grad der Modulationsintensität eingestellt (siehe Abb. oben). Dazu erscheint links neben dem Regler ein grüner Balken, der diesen Modulationsindex symbolisiert.

Die Zugeordneten Parameter auf ein Macro kann man durch Anklicken der Ziffer aufrufen. Hier lassen sich einzelne Zuordnungen bei Bedarf auch wieder entfernen (s. Abb. oben).

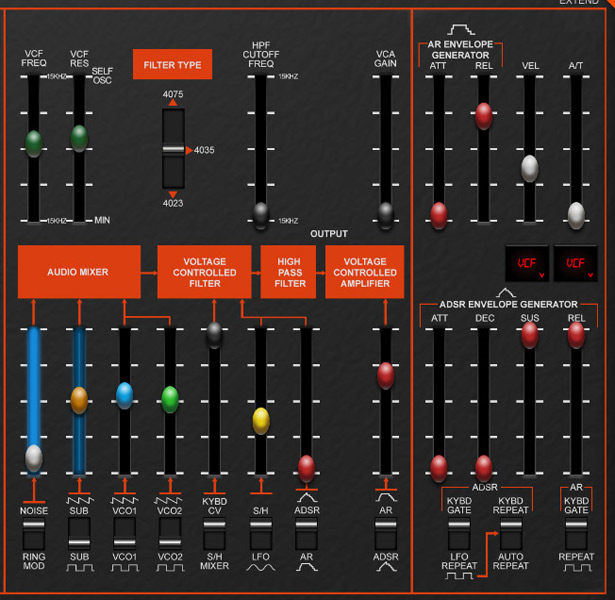

Links im Panel sieht man neben dem zusätzlichen Suboszillator die Anwahl der Rauschquelle (weißes oder gefärbtes rosa-Rauschen) und der virtuelle PPC ist sichtbar. Ein Pitchbend lässt sich natürlich auch über ein Pitchbend-Wheel am MIDI-Keyboard durchführen. Rechts daneben sind die beiden Hauptoszillatoren angeordnet, mit den entsprechenden, regelbaren Modulationseingängen. Wer hier die Anwahl der Wellenformen der drei Oszillatoren vermisst, muss einen Blick auf den Mixer werfen. Eine Eigenart des Odyssey ist es nämlich, dass die beiden verfügbaren Wellenformen (Sägezahn/Rechteck) über jeweils einen Schalter im Mixer umgeschaltet werden und nicht wie üblich in der Oszillatorsektion. Neben den Audiooszillatoren findet man einen LFO für Modulationszwecke sowie ein Sample&Hold-Block für das Erzeugen einer virtuellen Zufalls-Modulationsspannung.

Im nächsten Block lassen sich die Parameter des Audiomixers sowie der virtuellen VCF, Hochpassfilter und VCA einstellen. Beim Filter kann man die drei vorhandenen Filtertypen des Odyssey anwählen und zwar das 12 dB/Okt. Filter "4023", welches klanglich eher in Richtung Oberheim SEM geht, dass Filtermodel "4035" mit 24 dB/Okt., welches gewisse Moog-Eigenschaften in der Schaltung (noch vorsichtig ausgedrückt) und auch im Klang aufweißt, sowie das Filter "4075" mit 24 dB/Okt., welches wiederum klanglich und vom technischen Konzept mehr in Richtung ARP 2600 ging. Auch der Odyssey-Nachbau von Korg und Behringer ermöglichen ja die Anwahl eines der drei im Odyssey eingesetzten Filtertypen.

Der Oddity3 ermöglicht nun auch die Anschlagsstärke (Velocity) auf verschiedene Parameter wirken zu lassen. Dafür gibt es einen neuen Schieberegler. Nach Klick auf die kleinen Pfeile im jeweiligen Segment-Display kann man die Modulationsziele wählen oder über Maustaste rechts und Klick über ein Auswahlmenü (s. Abb. oben).

Das gleiche gilt auch für Aftertouch. Hier stehen sogar noch mehr Modulationsziele zur Auswahl bereit, um zum Beispiel auch Pitch-Bend-Effekte über After Touch kontrollieren zu können.

Wenn man oben rechts in der Ecke auf das orangene Dreieck klickt, geht oben ein Zusatzbereich auf, in dem zusätzliche Modulatoren sowie Effekte geboten werden (s. Abb. oben).

Als Modulatoren gibt es einmal einen aufwendigen LFO mit verschiedensten Wellenformen und Zeitverzögerung sowie ein zusätzlicher ADSR-Generator. Das Modulationsziel lässt sich oben über einen Klick auf das virtuelle Segment-Display bestimmen.

Ein Delay gab es schon bei Oddity2. Neu in Oddity3 ist aber die Distortion-Sektion sowie der interne Halleffekt (s. Abb. oben).

Bei Klick auf Preset lässt sich auch eines von fünf vorgefertigten Reverb-Presets auswählen (s. Abb. oben).

Rechts neben der Tastatur gibt es auch noch einen MIDI CC Taster. Wenn man diese aktiviert, lässt sich über eine MIDI-Learning-Funktion ein MIDI Controller anlernen, der dem zuvor ausgewählten Parameter zugeordnet wird. Über den Taster CLEAR lassen sich die MIDI-Continuous-Controller-Zuordnungen auch wieder löschen. Auch die vier Macros lassen sich so über MIDI Controller steuern.

Praxis

Wir haben unseren Test auf einer Windows 10 DAW durchgeführt und zwar Xi-Machienes X2 (2017) unter Nuendo 10 und Live 11. Die Peak-Anzeige in Nuendo ging dabei selten bei vollem Tasteneinsatz über 20 Prozent hinaus. Nur geladen waren es im Peak auf dem Testrechner nicht mal zehn Prozent. Bei der Stand-Alone-Version schafften wir es nicht die im Taskmanager angezeigte Prozessorleistung über drei Prozent zu heben. Auf einem zeitgemäßen Rechner benötigt Oddity3 also sehr wenig Resourcen.

Die Bedienung ist, wie beim Original, sehr übersichtlich gestaltet. Lediglich die Macro-Zuordnung Bedarf einem Blick in das sehr ausführliche Online-Handbuch. Alles andere ist intuitiv bedienbar. Das Release 1.0 machte bei uns auf allen Plug-In-Plattformen und als Stand-Alone-Software einen sehr stabilen Eindruck.

Im Browser des Oddity3 lassen sich die Presets von Oddity1 und Oddity2 sowie über 250 neue Presets in Oddity3 - insgesamt über 2.000 Presets, davon 250 Bass-Presets und über 400 Lead-Presets, auswählen. Es ist auch kein Zufall, dass von diesen beiden Kategorien alleine ein Drittel der gesamten Presets gestellt werden, denn Bässe und Solo-Leads ist Sound-mäßig die absolute Stärke des ARP Odyssey. Überhaupt muss man sagen, dass schon in der Zeit als der Odyssey herauskam und gegen den Mini Moog konkurierte, er absolut unterbewertet wurde. Ich persönlich halte den Odyssey, wenn man das mal so sagen kann, für den "besseren" Mini Moog, denn er ist deutlich flexibler im Sound und mit der Filterumschaltung des Oddity umso mehr.

Der Oddity3 dürfte aber nicht nur für die üblichen musikalischen Anwendungen im Bereich der elektronischen Musik interessant sein, auch für Sound Designer werden ohne Frage bei den vielen Presets fündig, denn es werden unter anderem auch jede Menge Sound-Effekte geboten. Der Oddity3 bietet auch einige Pad, aber man muss einfach sagen, dass Pads und breite Sound nicht unbedingt die große Stärke des Odyssey und somit auch nicht des Oddity3 sind. Dafür gibt es ja auch andere virtuelle Instrumente, die konzeptionell dafür besser geeignet sind.

Eine tiefere Bewertung wie gut der Odyssey simuliert wird werden wir uns hier an dieser Stelle ersparen. Es hab diverse Modelle mit diversen Hardware-Unterschieden. Wenn man mal die Korg und Behringer Nachbauten anhört, dann stellt man da zu den Originalen auch Unterschiede fest. So lassen sich die Position der Schieberegler nicht eins zu eins übertragen, was nicht sonderlich erstaunlich ist, denn die Potis und Fader in der Zeit hatten zum Teil Toleranzen von bis zu 20 Prozent und selbst bei Odysses aus der gleichen Modellbaureihe sind im direkten Vergleich noch kleine Unterschiede wahrnehmbar. In Anbetracht dieser Umstände würde ich dem Oddity3 eine außerordentliche gute Simulation der Odyssey-Originale bescheinigen. Da hingt auch so mancher Vergleich mit dem Korg VST Plug-In, denn das Maß der Dinge sind ja die Originale.

Die neuen Features des Oddity3 wie die überarbeitete GUI, der neue Preset Browser, die Macros, die Möglichkeit Velocity und Aftertouch als Modulationsquelle zu nutzen, sowie die beiden neuen Effekte Distortion und Reverb. Ich spreche hier auch in Zusammenhang mit dem Reverb von Effekt, denn es ist keine Raumsimulation implementiert worden aber ein sehr brauchbarer universeller Halleffekt, der mindestens die Grundbedürfnisser für eine Verhallung eine Synthesizers abdeckt und dabei auch sehr ordnetlich klingt.

Fazit

Der reguläre Preis für den GForce Oddity3 liegt bei ca. 130 US$. Gegenüber dem Odyssey-Nachbau von Korg und Behringer und dem Korg VST-Plug-In bietet Oddity3 eine ganze Reihe von Zusatzfunktionen. Der Oddity3 ist nah an den Originalen und äußerst flexibel und wird mit eine Menge guter Presets geliefert. Mit den neuen Zusatzfunktionen des Oddity3 wird das Plug-In nochmals deutlich aufgewertet. Besitzer des Oddity2 werden sicherlich auf die dritte Version upgraden. Ein äußerst empfehlenswerter virtueller Synthesizer, wie sein Vorbild der ARP Odyssey - der leider ewig unterschätzte Synth.

How to resolve AdBlock issue?

How to resolve AdBlock issue?