AtoVproject cDVCA

Autor und Fotos: Peter Kaminski

AtoVproject wurde im Jahr 2019 von Arthur Gilbert gegründet und hat seinen Sitz in Berlin. Arthur ist ein Forscher im Bereich der Molekularbiologie aber seine Passion ist die Elektronik und er ist auch vom Eurorack-Modular-Virus befallen. Seit vielen Jahren ist er in der Berliner DIY-Synthesizer-Szene aktiv. In diesem Zusammenhang war das 16n Rework sein erstes Projekt - ein Fader-Controller-Modul, was sowohl als Fertiggerät, als auch als Bausatz angeboten wird.

Auf der SuperBooth 2022 stellte er zwei weitere Produkte vor. Eines ist der cDVCA, der seit Mitte Juni 2022 verfügbar ist. Eines möchten wir schon mal vorwegnehmen: wer denkt es handelt sich um einen hochlinearen VCA der täuscht sich, denn der cDVCA ist mehr ein Sound-Prozessor und lässt sich auch als minimalistische Synthesizer-Stimme einsetzen, wobei das erste Szenario das interessantere ist.

Technik

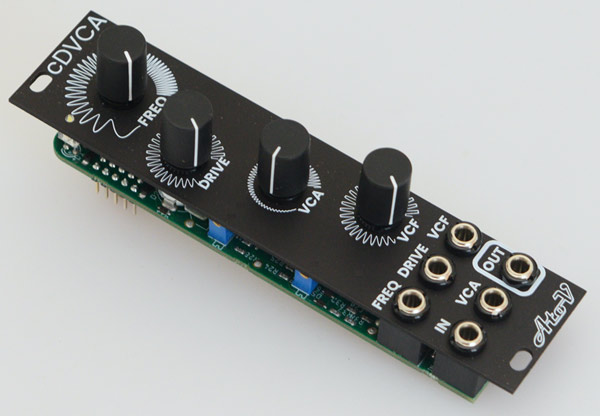

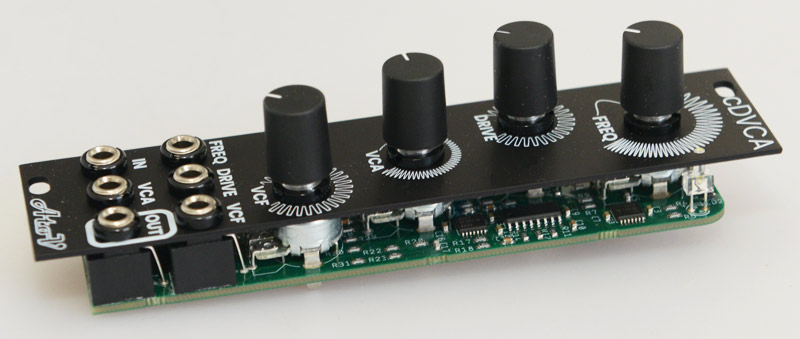

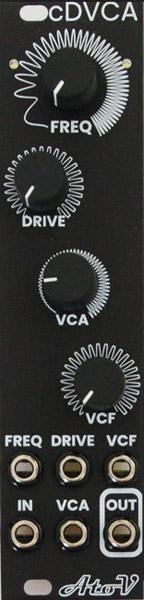

Das Modul hat eine Breite von 6 TE und hat eine Einbautiefe von lediglich 23 mm. Die Frontplatte ist aus Aluminium und das Modul wird sowohl in Silber als auch in Schwarz angeboten.

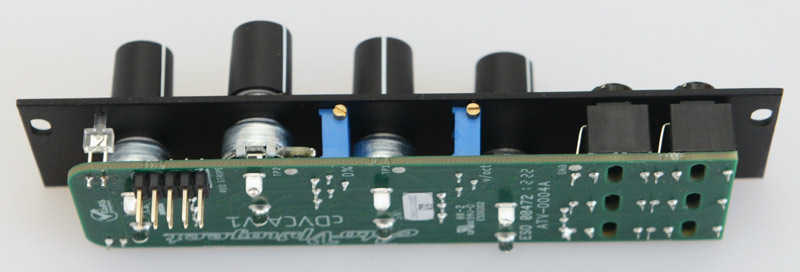

Auf der Rückseite befindet sich eine offene Pfostenleiste für die Betriebsspannung. Wir haben in den Spitzen bei +12 V einen Strom von 39 mA und bei -12 V einen maximalen Strom von 40 mA gemessen. Eine Betriebsspannung von 5 V benötigt das Modul nicht.

Konzept

Die Funktion wird eigentlich schon durch den Namen des Moduls verdeutlicht den cDVCA steht für Class-D VCA, also ein Steuerspannungs-kontrollierter Verstärker auf Basis eines Class-D-Verstärkers. Hört sich vielleicht erst mal kompliziert an, ist aber schnell erklärt, wenn man sich einmal die Technologie eines Class-D-Verstärkers, wie er in Endstufen oder häufig auch Aktivlautsprechern verbaut ist, vergegenwärtigt.

Bei einem Class-D-Verstärker wird ein Rechtecksignal mit konstanter Frequenz moduliert. Die Pulsweite des Signals repräsentiert dabei die Amplitude des Ein-, bzw. Ausgangssignals. Das Ausgangsrechteck-Signal wird dann verstärkt, wieder aufintegriert und gefiltert (Tiefpassfilter) und so entsteht das verstärkte Ausgangsignal. Der Vorteil bei diesem Konzept ist, dass die eigentliche Verstärkerstufe nicht hochlinear sein muss, da sie ja eigentlich nur zwei Schaltzustände kennt, nämlich 0 oder 1. Das Ganze macht man, weil sich so über diese digitale Verstärkung einen sehr hohen Wirkungsgrad erzielen lässt. Das einmal so in Kürze zum technologischen Prinzip.

Um möglichst eine gute Repräsentation des Eingangssignals am Ausgang zu haben, also auch mit wenig Störkomponenten, wird bei solchen Endstufen eine relativ hohe feste Taktfrequenz vorgesehen, die ein Vielfaches der zu übertragenden Frequenz beträgt. Das ist beim cDVCA aber anders. Beim cDVCA ist die die Frequenz variabel und liegt bei maximal ca. 35 kHz außerhalb des Hörbereichs. Der Abstand zum Übertragungsbereich ist damit aber realtiv gering, so dass selbst bei maximaler Taktfrequenz beim cDVCA schon klangliche Veränderungen hörbar sind.

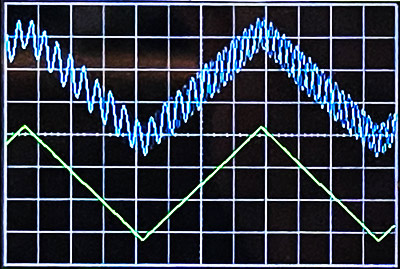

Wir haben einmal mit einem Ozilloskope das Eingangssignal (in der Abb. unteres Dreieckssignal) mit dem Ausgangssignal (oberes Signal) verglichen und man sieht eben deutlich das Trägersignal. Wenn man nun die Taktfrequenz des Class-D-Verstärkers weiter senkt, gelangt dieses Trägersignal irgendwann in den hörbaren Bereich. Mehr dazu später.

Neben dem Class-D VCA befindet sich auch noch ein in der Frequenz steuerbares Tiefpassfilter (VCF) sowie auch noch eine Drive-Stufe, die zusätzliche Verzerrungen generiert. Bei dem Test/Bild zuvor ist Drive auf 0 und das Filter auf maximale Frequenz eingestellt.

Bedienung

Die Bedienung erfolgt über vier Regler. Es lässt sich die Trägerfrequenz des Class-D Verstärker, die Verstärkung des VCAs sowie die Filterfrequenz einstellen. Die Regler dienen aber auch zugleich als Abschwächer für die vier CV-Eingänge FREQU, DRIVE, VCF und VCA und regeln daher die Eingangsabschwächung und Offset zu gleich. Weitere Buchsen sind natürlich noch der Audio-Ein- und Ausgang. Das war es auch schon an Bedienelementen und Buchsen.

Praxis

Wenn man in der Praxis die Trägerfrequenz in den Hörbereich verschiebt, bleibt diese ja erst einmal konstant. Für perkussive und rhythmische Klänge, die nicht über eine große Lage gespielt werden, mag das ja noch OK sein, aber bei mehr tonalen Klängen muss man dafür sorgen, dass die Trägerfrequenz über die Spannungssteuerung für die eigentliche Oszillator-Tonhöhe mitgesteuert wird. Dafür gibt es ja den FREQ CV-Eingang, der auch eine Empfindlichkeit von 1 V/Okt. hat. So bleibt der Klangcharakter auch beim Transponieren über ein Keyboard oder einen Sequenzer erhalten. Je nach dem Verhältnis zwischen der Tonhöhe von Oszillator und Class-D-Amp Trägerfrequenz entstehen unterschiedliche Spektren von rau, verzerrt bis hin zu Glockenklängen, so ähnlich wie man das von einem Ringmodulator her kennt, aber als Ergebnis dann doch etwas anders.

Lässt man den Audioeingang frei, so kann man die Trägerfrequenz als eigentlichen Oszillator nutzen und hat mit dem VCF und dem VCA eine kleine, komplette Synthesizer-Stimme. Aber diese Möglichkeit ist gegenüber der sonstigen Sound-Vielfalt, die mit dem cDVCA geboten wird, eher Beiwerk.

Mit dem Drive kann man den Klang durch die zusätzlichen Verzerrungen noch etwas rauer machen. bei maximalem Drive ergibt sich am Ausgang ein reines Rechtecksignal. Für Klangeinstellung ist daher so das erste Drittel die beste Wahl.

Da ja, wie zuvor beschrieben, auch die Filterfrequenz des VCF über den Regler sowohl als Offset, als auch als Abschwächung geregelt wird, kann es sein, dass bei Verwendung eines Hüllkurvengenerators, der am VCF-Eingang anliegt, der Filter immer öffnet. Man muss hier also ggf. mit einem Offset die Spannung in den gewünschten Bereich bekommen, was sich zum Beispiel mit einem am Eingang VCF vorgeschaltetem Dual Atenuverter von Befaco erledigen lässt. Man sollte auch mal probieren, nur den VCF mit einer Hüllkurve zu steuern und den VCA offen zu lassen, bzw. mit viel Gain zu betreiben. Dann bekommt man so ein bisschen Low Pass Gate Flair.

Auch Modulationen mit LFOs, besonders bei FREQU und DRIVE sorgen für dynamische Sound über die Zeit. Da wird aus einem statischen Perkussions-Sound dann auch schnell etwas sehr Lebendiges.

Fazit

Der Preis für den cDVCA beträgt 225 Euro. Eigentlich viel für ein VCA aber der VCA ist nur rein technische ein VCA und wie schon zuvor angedeutet, mehr ein Sound-Prozessor, mit dem sich schnell mit einem Oszillator sehr interessante Klänge kreieren lassen.Den cDVCA gibt es übrigens nun auch als Bausatz mit teilbestückter Platine und allen erforderlichen Bauelementen. Zu bestücken sind lediglich die Buchsen und die Potentiometer, LEDs, zwei Trimmer und eine Pfostenleiste. Zum Abgleich ist ein Multimeter erforderlich. Der Preis für das DIY Kit liegt bei ca. 190 Euro.

cDVCA ist schon ein spezielleres Modul mit einem erfrischendem, neuen Konzept. Mir ist kein anderes Modul bekannt, was ein in der Trägerfrequenz veränderbaren Class-D-Verstärker als Sound-Prozessor verwendet.

How to resolve AdBlock issue?

How to resolve AdBlock issue?