Spitfire Audio BT Phobos

Virtuelles Instrument für Film-, TV- und Ambient-Musik

Text und Abbildungen: Peter Kaminski

Spitfire Audio ist ja bekannt durch seine hochwertigen Orchester-Sample-Instrumente. Weniger bekannt ist der Spitfire Audio BT Phobos "Synthesizer" - ein virtuelles Instrument, ausschließlich für VST, VST3, AU und AAX: Es steht also also keine Stand-Alone-App zur Verfügung und die Nutzung über den Kontakt Player ist nicht vorgesehen.

Noch eine Erklärung zur Namensgebung. BT steht für den US-amerikanischen Künstler Brian Wayne Transeau, seines Zeichens Musiker, DJ und Sound Engineer und vieles mehr, der schon mit vielen bekannten Musikern, wie Depeche Mode oder Madonna zusammengearbeitet hat. BT hat auch Software mit entwickelt und zwar Stutter Edit, BreakTweaker sowie die Live Audio und Visual Remix Software Sonifi. Er hatte die ursprüngliche Idee zu dem Konzept welches bei BT Phobos zur Anwendung kommt und er hat auch jede Menge Sounds, bzw. Presets beigesteuert.

Und zur Vollständigkeit: Phobos (griechisch), zu deutsch Furch, ist einer der Marsmonde und der Name eines der Götter aus der griechischen Mythologie. Klingt etwas duster und mystisch und da kommen wir der klanglichen Beschreibung von BT Phobos auch schon näher. BT hat übrigens auch viel Filmmusik komponiert und auch hier schließt sich dann der Kreis wieder zu BT Phobos und seinem potentiellem Anwenderkreis.

Konzept

Zunächst einmal zu dem Konzept von BT Phobos. Spitfire Audio bezeichnet BT Phobos als Synthesizer. Diese Bezeichnung trifft aber nur bedingt zu, denn die Audioquellen sind keine Oszillatoren sondern Audio-Samples und zwar ausschließlich Audio-Samples die mit dem Programm mitgeliefert werden. Das heißt, dass der Anwender keine eigenen Samples als Klangquellen laden kann. Von diesen Sound Sources / Klangquellen gibt es vier, die mit einem klassischen ADSR-Hüllkurvenverlauf versehen sind.

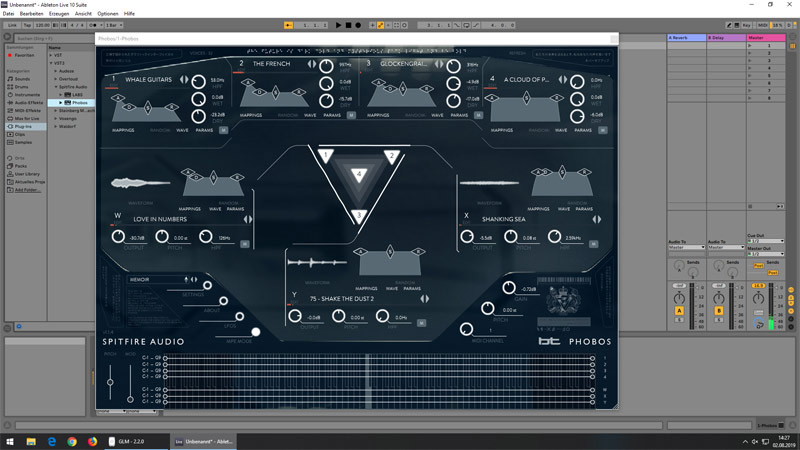

Vier Sample-Quellen mit ADSR-Hüllkurve klingen zunächst einmal nicht sonderlich spektakulär, wenn da nicht noch die Klangbearbeitung mittels Faltung (engl. convolution) wäre. Faltung kennen die meisten sicherlich von einem Faltungshall. Dabei wird eine Impulsantwort eines Raumes genutzt, um den Raum und deren Eigenschaften auf einem Klang, mittels der mathematischen Faltung, aufzuprägen. Bei BT Phobos lassen sich drei Klangquellen mittels drei Convolvers (W, X, Y) auf die vier Samplequellen "aufprägen". Diese drei Klangquellen sind ebenfalls wieder Sample-Quellen mit ADSR-Hüllkurven. Welche Sample-Quellen mit welchen Convolvers mit welchen Pegels gefaltet werden, lässt sich über eine Art "Faltungsmischer", dem sogenannten Convolution Triangle, festlegen. Da beim BT Phobos also gleich drei Faltungsprozesse parallel stattfinden, spricht man in diesem Zusammenhang auch von Polyconvolution.

Der zweite Teil klingt schon komplexer aber wir werden auf die einzelnen Stufen des BT Phobos und dessen Bedienung im Detail eingehen. Die grafische Oberfläche des BT Phobos hilft dabei die Zusammenhänge zu verstehen.

Installation

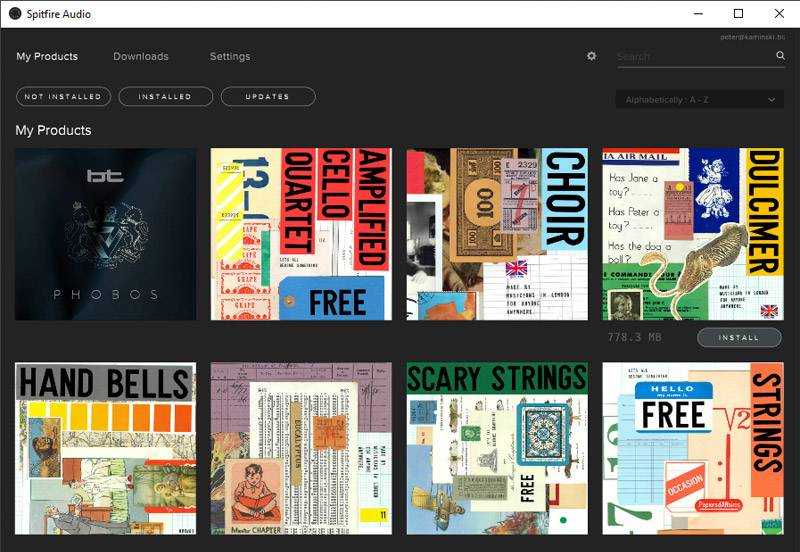

Zur Installation aller Instrumente von Spitfire Audio ist es zunächst erforderlich die Spitfire Audio App zu installieren und einen Spitfire Audio-Anwenderkonto einzurichten. Wenn man die Software, die sich auf Rechner mit den Betriebssystemen Windows (ab Win 7) oder Mac OS X (ab Version 10.10) nutzen lässt, aufruft, erscheinen alle verfügbaren Instrumente die man erworben, bzw., zur Verfügung hat, in der App und lassen sich auf dem jeweiligen Rechner installieren. Bei Phobos sind zwei Installationen pro Lizenz möglich, also zum Beispiel auf der Studio DAW und auf einem mobilen PC. Auch Updates zu den Instrumenten erfolgen über die Spitfire Audio-Software. Weiter lassen sich über die App auch die Installationspfade festlegen.

Als Voraussetzungen für den Betrieb von BT Phobos gibt Spitfire Audio mindestens 2,8 GHz i5 Dual-Prozessor mit 8 GB RAM vor. Empfohlen wird jedoch 2,5 GHz i7 Quad-Core mit 16 GB RAM. Benötigt wird für die Installation ca. 35 GB Festplattenspeicherplatz.

Ein Hinweis möchte ich an dieser Stelle noch denjenigen auf den Weg geben, die bisher noch nicht mit Spitfire Audio in Berührung gekommen sind. Es gibt die LABS-Serie von virtuellen Instrumenten, die man mit einem eigenen Account kostenlos herunterladen kann (s. auch Abb. oben). Darunter sind wirklich sehr gute virtuelle Instrumente, die einem schon mal einen kleinen Einblick über das vielfältige Angebot von Spitfire Audio geben.

Bedienung

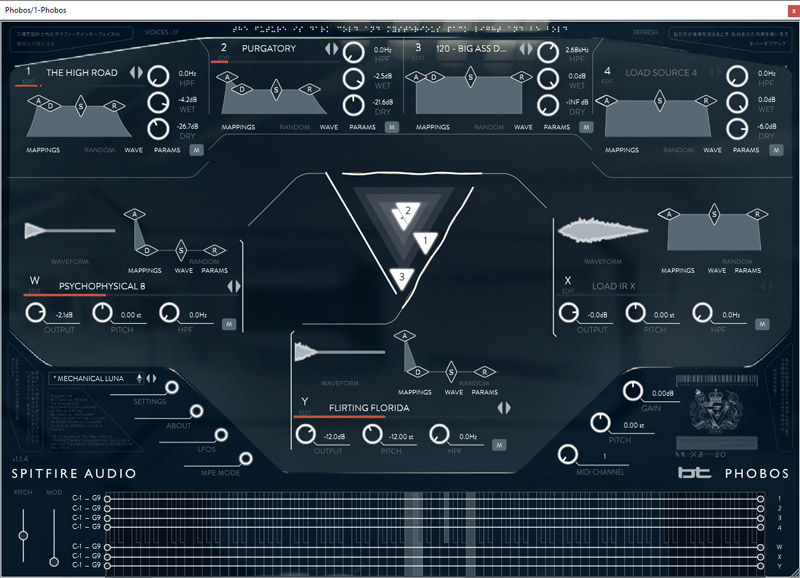

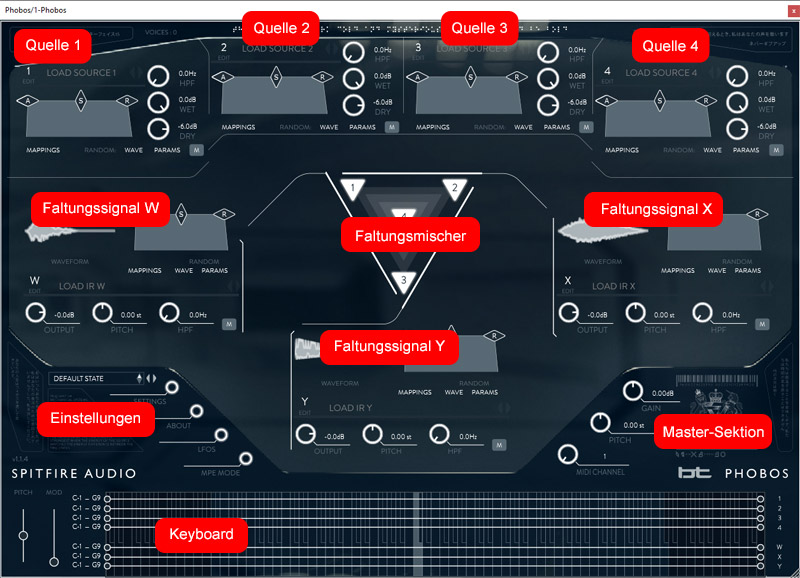

Wir haben einmal die einzelnen GUI-Sektionen (s. Abb. oben) mit Labels benannte. Oben sind die vier Sample-Quellen (Sound Sources), In der Mitte der Faltungsmischer (Convolution Triangel) und um ihn herum die drei Faltungssektionen mit den drei Faltungs-Sample-Signalen W, X, und Y. Links unten befinden sich verschiedene virtutelle Tasten zum Aufrufen von Einstelldialogen und rechts eine Master-Sektion. Ganz unten befindet sich ein Keyboard-Bereich. Soweit die Übersicht und nun geht es ins Detail. Dabei werden wir aber nicht jeden Parameter aufzeigen, sondern die grundsätzliche Funktion der einzelnen Dialoge erklären. Wir wollen hier ja schließlich keine deutsche Bedienungsanleitung verfassen. Apropos Bedienungsanleitung, diese ist sehr ausführlich in englischer Sprache als PDF downloadbar.

Quellensignale

Bei den vier Quellensignalen (s. Abb. oben) kann jeweils das verwendete Sample, die ADSR-Hüllkurve, ein Hochpassfilter sowie der Pegel des direkten Signals oder das Signal was zum Faltung verwendet werden soll, eingestellt werden. Die ADSR-Hüllkurve verändert man durch Greifen einer der vier Rauten und Ziehen in die gewünschte Richtung. Das resultierende ADSR-Signal wird dann entsprechend dargestellt. Mit der virtuellen M-Taste (Mute) lässt sich die Quelle komplett stummschalten.

Durch Anklicken der Ziffer der Quelle (1 ... 4) geht ein Dialog mit weiteren Einstellungen auf (s. Abb. unten).

Hier kann man verschiedenste Parameter mit virtuellen Drehgebern einstellen, wie auch nochmal die ADSR-Hüllkurve mit weiteren Parametern, aber auch grundlegende Parameter wie die Tonhöhe und ein Hoch- und Tiefpassfilter.

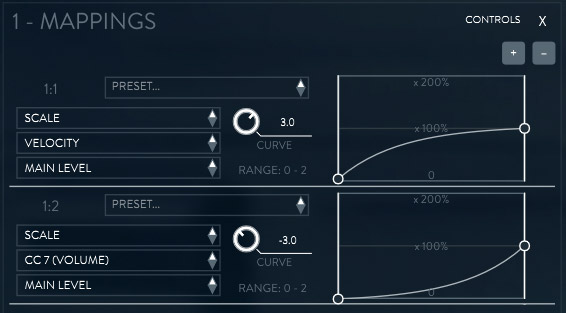

Über diesen Dialog oder direkt auf der Haupt-GUI im Quellenbereich lässt sich über den Taster "Mapping" auch eine Pegelbewertung über die Tonhöhe einstellen, sowie auch die Beeinflussung durch Keyboard-Velocity.

Faltung

Bei den drei Convolver-Sektionen W, X und Y findet man eine sehr ähnliche Bedienung wie bei den vier Klangquellen. Hier öffnet man den Einstelldialog entsprechend durch Anklicken der Buchstaben W, X oder Y. Auch hier lässt sich das Sample anwählen und die ADSR-Hüllkurve einstellen. Weiter gibt es hier keine getrennten Wet/Dry-Regler, denn der mit dem Output-Regler eingestellte Pegel wirkt ja auf die Faltung mit den Quellen und ist selber nicht direkt hörbar. Die drei Faltungssignale W, X und Y sind quasi als Impulsantworten für die Faltung zu verstehen.

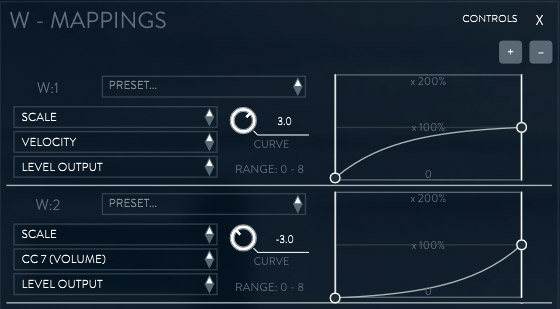

Auch hier hat man ein Control-Dialog für die Einstellung diverser Parameter (s. Abb. oben) und auch ein Mapping-Dialog (s. Abb. unten), welche ebenfalls sehr denen der Dialog der vier Quellen ähneln.

Ganz entscheidend ist nun das Convolution Triangel, dass ich hier einmal als "Faltungsmischer" bezeichnen möchte.

Die vier Quellen sind mit Dreiecken (entsprechend beziffert mit 1 .... 4) dargestellt und die Wirkung der drei Convolver mit Linien. Die Platzierung der vier Quellendreiecke entscheiden darüber, welcher Quellenpegel für die Faltung herangezogen wird. Ist ein Dreieck nah an der Linie ist der Pegel entsprechend größer. Ist er in der Mitte so werden alle drei Convolver mit dem gleichen Quellen-Signalpegel der entsprechenden Quelle versorgt. Wenn eine Faltung stattfindet werden die Linien der entsprechenden Convolver wellenförmig. Daran kann man gut die Wirkung ablesen. So sieht man zum Beispiel bei der Abbildung oben, dass der Convolver W im Moment keine große Funktion hat, im Gegensatz zu den beiden anderen, dessen Convolver-Linie sich dynamisch bewegen.

Einstellungen und Mastersektion

Die Einstellsektion dient der Anwahl des Preset, Einstellung der globalen Basisparameter und der Modulationsquellen (LFOs).

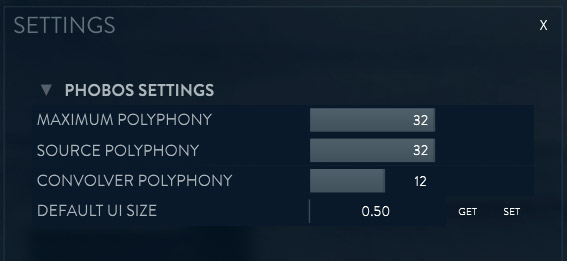

Werfen wir mal einen Blick auf die globalen Einstellungen (s. Abb. oben). Dort kann man die Anzahl der maximalen Voices und des Polyphonie-Verhaltens vorwählen und auch die Fenstergröße nach dem Aufrufen des virtuellen Instruments in der DAW-Software. Um alles einigermaßen gut lesen zu können ist auf Bildschirmen mit 1920 x 1080 Pixel Auflösung ein Wert von 1,3 zu empfehlen.

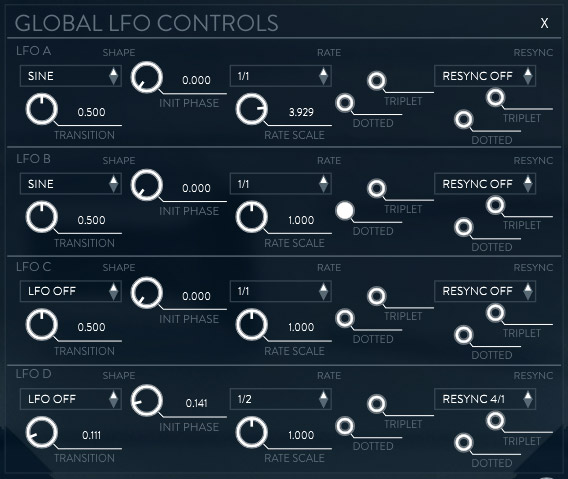

Es gibt vier LFOs, die sich über einen Dialog individuell anpassen lassen. Die LFOs kann man dann in den Mapping-Einstellungen nutzen (s. Abb. oben).

Interessant ist auch das virtuelle Keyboard. Neben virtuellem Pitchbend und Modulationsrad werden mit sieben Linien die wirkende Bereiche der vier Quellen und der drei Convolver dargestellt. Wenn man Punkte an den Enden der Linien mit der Maus verschiebt, grenzt man so den Wirkungsbereich entsprechend ein. Es gibt auch Presets, bei denen nur ein Teil des Tastaturbereich genutzt werden kann. Dass kann man so sehr gut und schnell ablesen. Gedrückte Tasten werden grau dargestellt.

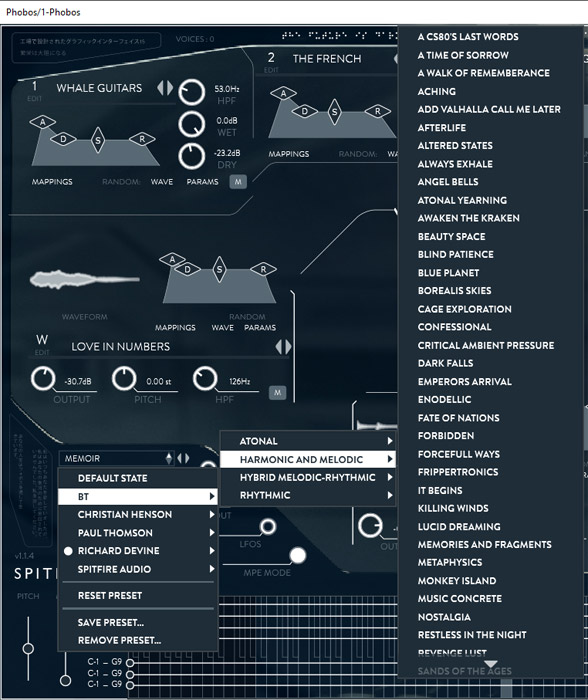

Nun zur Preset-Verwaltung. Die Presets sind in Gruppen aufgeteilt und zwar in drei Ebenen (s. Abb. oben). Die erste Ebene bezeichnet den Urheber (BT, Christian Henson etc.) und die zweite dann ein Klangtypus (atonal, harmonisch, rhythmisch etc.) und die dritte und letzte Ebene bezeichnet dann das spezifische Sample, bzw. Loop in der Gruppe. Es gibt auch ein Default-Setup, um ganz neu mit dem Aufbau eines Presets anzufangen (DEFAULT STATE). Presets lassen sich speichern, laden und auch löschen.

Die Master-Sektion ist schnell erklärt (s. Abb. oben). Hier kann man MIDI-Kanal, Tonhöhe und den Ausgangspegel anpassen.

Praxis

Wir haben Phobos Version 1.05 getestet, bei dem gegenüber früheren Versionen deutlich nachgearbeitet wurde. So lässt sich nun eben die Größe des dargestellten Fensters von Phobos den Bedürfnissen anpassen und die Preset-Anwahl wurde vereinfacht und zudem lassen sich auch Presets direkt im Plug-In speichern, um ein paar wichtige Dinge zu nennen. Eigentlich alles Leistungsmerkmale die man grundsätzlich erwarten würde. Daher ist eigentlich erst mit der Version 1.03 eine vollständig, nutzbare Version bereitgestellt worden. Wer also einen anderen Test liest, sollte ggf. auf die im Test verwendete Version achten.

Was mich sehr erstaunt hat ist, dass trotz der bereitgestellten Funktionalität mit drei Faltungssektionen, sich die benötigte Rechenleistung sehr in Grenzen hält. Wir haben BT Phobos unter Betriebssystem Windows 10 einmal auf einer XI-Machine X2 (2017) Workstation installiert (12 Kerne) und auch auf einem i5 Laptop mit lediglich vier Kernen und 8 GB RAM. Auf der XI-Machine X2 Workstation mit Ableton Live 10.1 Suite war die durch Phobos verursachte Prozessorleistung kaum spürbar und ging nur um wenige Prozent nach oben. Aber erstaunlicherweise war Phobos auch auf dem Laptop mit den lediglich 8 GB RAM unter Ableton LIve 10.1 Lite nicht sonderlich Resourcen-hungrig. Auch beim RAM blieben immer noch 2 GB, oder je nach Preset auch manchmal 3 GB, an RAM frei und die Prozessorleistung überschritt in den Spitzen nie die 25 % - auch bei vierstimmigen Akkorden. Da ist also auch noch genügend Leistung da, um ggf. noch einen zweiten Phobos in seinem Setup zu nutzen. Bei einem i5 mit nur zwei Kernen dürfte man aber schon schneller an die Grenzen stoßen aber auch hier sollte noch ein Betrieb möglich sein und genügend Spielraum für ein paar andere Plug-Ins und Audiospuren bieten. Also alles im grünen Bereich.

Spitfire Audio BT Phobos bietet ja nicht die Möglichkeit eigene Samples/Loops zu verwenden. Dafür bietet BT Phobos aber eine sehr stattliche Zahl von Samples/Loops und zwar fast 2.400 mit über 700 Presets. Mitgewirkt haben neben Spitfire Audio und BT noch Komponist Paul Thomson, Mitbegründer von Spitfire Audio, Christian Henson von Spitfire Audio sowie Richard Devine, der besonders im Game-Audio-Bereich aktiv ist, was man auch sehr an seinen bereitgestellten Presets schnell feststellt, denn diese sind besonders für Game-Audio-Anwendungen nutzbar und viele davon auch nicht tonal spielbar. Wirklich gut gemacht ist die Aufteilung, bzw. Zuweisung der Presets zu Klanggruppen. Schön wäre hier noch eine Gruppierung über alle Urheber hinweg. Das würde helfen, wenn man nach einem bestimmten Klangtyp sucht.

Die gebotenen Klänge sind extrem breitbandig in Ihrem Grundcharakter. Von rythmisch (meistens auf 4/4 Takt bezogen) über melodisch und breite Flächensound bis hin zu atonalen Sound und Drones. Es gibt wirklich sehr viel Presets, die eine klanglich echt umhauen. Es gibt wohl kaum ein Synthesizer oder virtuelles Instrument was solche Klänge hervorzaubert wie Phobos und dazu auch noch zugeschnitten auf Film-Musik oder Begleitmusik für TV-Dokus und Game Audio. Auch Musiker im Genre Ambient Music werden ihre wahre Freunde an dem haben was BT Phobos so klanglich zu bieten hat. Spitfire Audio hat ja viele sehr gute Sample-Instrumente im Programm aber innerhalb des Produktangebotes ist BT Phobos nochmal was ganz Besonderes, weil die Klänge eben nicht möglichst natürlich klingen sondern schon sehr klanglich geformt sind bis hin zu synthetischem Klangcharakter. Eine extra Reverb oder Effekt-Engine, wie heutzutage öfters in komplexeren virtuellen Instrumenten vorzufinden, hat der BT Phobos nicht und braucht er auch meines Erachtens nicht. Die Samples/Loops haben häufig schon sehr viel Raumanteil. Den Rest würde ich lieber spezialisierten, hochwertigen Reverb-Plug-Ins überlassen.

Für das Erstellen eigener Presets würde ich empfehlen zunächst vorhandenen Presets zu modifizieren. Schon ein geringes Verschieben von einer Quelle im Convolution Triangle kann den Sound schon stark verändern, zum Teil in einer ganz anderen Klangrichtung. Wer Spaß am Experimentieren hat, wird hier sicherlich schnell klanglich neue Presets erstellen. Wer ein Preset komplett neue Erstellen möchte, der muss allerdings schon mit etwas zeitlichem Aufwand rechnen, denn bis man so alle Modulationsparameter und das Mapping eingerichtet hat, kann schon mal die Zeit schnell vergehen, aber belohnt wird man dann auch in der Regel mit einzigartigen Sounds.

Aber wo Sonne ist da ist auch Schatten. Zum Glück sind die Punkte die man als Nachteile bezeichnen muss überschaubar. Zunächst einmal zu den Anwenderwünschen. Neben dem Punkt, dass keine eigenen Sample nutzbar sind, würde ich mir in den vier Quellensektionen neben einem Mute- auch eine Solo-Funktion wünschen. Die Anzahl der Klangmöglichkeiten ist ja sehr groß. Trotzdem würde ich mir auch wünschen, dass man, wenn sich schon keine eigenen Loops verwenden lassen, vielleicht in Zukunft noch mehr Loops und Presets angeboten werden. Die Qualität der vorhandenen Loops soll das nicht schmählern, denn die sind wirklich von hoher Qualität und bezogen auf den zuvor definierten Anwenderkreis, sehr gut gemacht und ausgewählt.

Ein Negativpunkt muss ich aber aus meiner Sicht noch erwähnen und zwar ist es das nicht vorhandene Lizenz-Management in der Spitfire Audio-Software. Bei einer Deinstallation des virtuellen Instrumentes BT Phobos auf einem Rechner wird die gebrauchte Lizenz nicht wieder freigegeben. Es gibt dafür schlicht keine Funktion in der Spitfire Audio-Software. Hier muss man dann ggf. den Support kontaktieren, um die gewünschte Lizenz wieder zu reaktivieren, falls BT Phobos zum Beispiel auf einer neuen DAW installiert werden soll und man die beiden möglichen Installationen schon verbraucht hat. Hier sollte man langfristig eine andere Lösung, wie eben ein Lizenz-Management. Zum Thema Support muss ich aus meiner Erfahrung aber sagen, dass der bei Spitfire Audio ausgesprochen gut ist. Man hat da Mitarbeiter in London und USA und es gibt neben einem Online Chat auch ein Support-Ticket-System, wo einem immer sehr schnell und kompetent geholfen wird.

Fazit

Wer mich kennt, der weiß, dass ich kein Freund von Superlativen bin. Beim Spitfire Audio BT Phobos Synthesizer - ich möchte ihn mal als solchen bennen - muss ich wohl mal über meinen Schatten springen. Der BT Phobos gehört im Bereich Film- und TV-Musik sowie Ambient Sound sicherlich zu den besten virtuellen Instrumenten am Markt. Wer zum Beispiel nach breiten Flächen mit einer unendlichen Modulationsvielfalt oder Ambient Sounds für eine Szene in einer Wissenschafts-Doku oder rhythmische Sound für den Gaming-Bereich sucht, der wird den BT Phobos nach dem ersten Einsatz nicht mehr missen wollen. Die klangliche Vielfalt des BT Phobus ist enorm und die Klänge sind neu und einzigartig. Die Kosten von ca. 300 Euro sind da schon für dieses wirklich außergewöhnliche Werkzeug als preiswert zu bezeichnen.

How to resolve AdBlock issue?

How to resolve AdBlock issue?