Neuzeit Instruments Quasar

Zweikanaliger 3D-Audio-Binaural-Panner im Eurorack-Format

Autor und Fotos: Peter Kaminski

3D-Audio ist in aller Munde und für den Bereich der elektronischen Musik ist dies für mich ohne Frage die Zukunft. Nun gibt es mehrere Möglichkeiten sich mit dem Thema zu beschäftigen. Da die meisten Zuhörer über keine Dolby Atmos 5.1.x oder 7.1x oder andere Mehrkanalaudio-Wohnzimmerbeschallung verfügen, wird 3D-Audio zum größten Teil über Kopfhörer im binauralen Format gehört. Nun kann man auch in der DAW eine 3D-Audio-Produktion durchführen und dann das Ergebnis in ein binaurales Kopfhörerformat mittels Binauralisierung überführen. Das dürfte sich aber nicht unbedingt jeder zutrauen, da dies durchaus fundierte Kenntnisse über 3D-Audio, Dolby Atmos und binauralem Kodieren voraussetzt und schon ein komplexerer Vorgang ist. Abgesehen davon sind die Möglichkeiten was automatisierte oder modulierte Bewegungen im virtuellen 3D-Raum angeht in den DAWs heutzutage leider noch sehr eingeschränkt.

Jetzt stellt sich der eine oder andere an diesem Punkt sicherlich die Frage, warum man das Ganze nicht direkt über ein Eurorack-Modul erledigt. Genau diese Idee hatte wohl auch Thomas Hutmann, Inhaber und Entwickler seiner Firma Neuzeit Instruments aus Planegg in der Nähe von München. Auf der SuperBooth 2021 präsentierte Neuzeit Instruments neben dem schon im Markt eingeführten "Orbit" mit dem binauralen Panner-Modul "Quasar" ein weiteres, neues Modul.

Binaurales Hören in Kürze

Für diejenigen, die mit dem binauralen Hören nicht vertraut sind hier erst einmal eine Kurzeinführung. Die die sich auskennen sollten einfach beim nächsten Kapitel weiterlesen.

Wir Menschen nehmen unsere Umwelt akustisch mit unseren beiden Ohren auf, aber gehört wird mit dem Gehirn, denn dort werden die Informationen zusammengeführt und verarbeitet und dort entsteht ein akustisches, dreidimensionales Abbild unserer Umgebung. Zur Ortung von Objekten im Raum (also Richtung und Distanz), werden eine ganze Reihe von Parametern herangezogen. Die Wichtigsten wären grob gesagt: Schallpegel, bzw. Schallpegelunterschied zwischen links und rechts, Zeitdifferenz der Signale links/rechts, das Spektrum des Schallereignisses und der wahrgenommene Hallanteil. Bis auf letzteres haben natürlich auch Kopf- und Oberkörperform, die Ohrmuscheln, und der Übergang zum Gehörgang die durch Schallbeugung und Brechung, Einfluss auf den Frequenzgang des wahrgenommene, Signals und der Ohrabstand hat zudem Einfluss auf die Links/Rechts-Zeitdifferenz.

Beschrieben wird die Einflussnahme des Körpers auf die Wahrnehmung durch die sogenannte Außenohrübertragungsfunktion - oder englisch Head Releated Transfer Function (HRTF). Da die körperlichen Eigenschaften jedes Menschen unterschiedlich sind, muss man eigentlich für jeden Menschen eine eigene HRTF anwenden oder mehrere bereitstellen, die dann mehr oder weniger gut passen.

Das ist zugegeben eine sehr kurze und oberflächliche Erklärung - andere schreiben darüber Buchbände - reicht aber, um das Grundprinzip zu verstehen und es anzuwenden.

Konzept

Quasar ist ein Eurorack-Modul mit 16 HE Breite und einer Einbautiefe von 45 mm, aufgebaut auf zwei Huckepack-Platinen, einen für die Aufnahme der Bedienelemente und dem Display und eine mit der Elektronik. Die Eingänge sind mit 24-Bit-Wandlern ausgestattet und die Abtastrate beträgt 48 kHz. Das interne Processing arbeitet mit einer Wortbreite von 32 Bit.

Quasar bietet intern zwei binauralen Engines mit denen die Virtualisierung der Schallquelle im 3D-Raum erfolgt. Jeder der beiden monophonen Eingänge werden in drei Signalpfade aufgeteilt. Am Anfang steht jeweils ein Filter gefolgt von einem virtuellen Pegelregler, der das gefilterte Signal anteilig auf die beiden Engines und auch direkt an den Ausgang als Mono-Signal (also links/rechts identisch) sendet. Die binauralen Stereosignale gehen dann auf einen Summenmischer und werden dann an zwei Ausgängen (OUTL/OUTR) ausgegeben, sowie parallel noch an einen Kopfhörerverstärker weitergeleitet, um das Ergebnis auch direkt am Modul über einen angeschlossenen Kopfhörer abhören zu können.

Die beiden Quasar Engines sorgen für die virtuelle Platzierung des Signals im Raum (Richtung und Distanz), der Raumsimulation mit Reflexionen und Nachhall, sowie den Modulationsmöglichkeiten über LFOs.

Die HRTFs und die Presets werden auf einer eingesteckten SD-Karte gespeichert. An die muss man aber eigentlich nie ran, es sei denn man hat mehrere Module und will Presets übertragen.

Bedienung

Schauen wir uns als erstes einmal unten am Modul die Ein- und Ausgänge sowie Pegelregler an.

Mit IN1 und IN2 sind die beiden Eingänge bezeichnet. Wie zuvor erklärt lassen sich diese über entsprechende Einstellungen auf die Engine 1 oder 2 oder Anteilig auf den Ausgang legen. Es gibt zwei Steuerspannungseingänge CV1 und CV2 sowie die beiden Audio-Ausgänge Links/Rechts und den Kopfhörerausgang (3,5-mm-Stereoklinke). Über den Klinkenbuchsen befinden sich Abschwächer für Eingang 1 und 2 sowie Pegelregler für die L/R-Ausgänge und den Kopfhörer. Die Steuerspannungseingänge lassen sich übrigens seit der Firmware-Version 1.1 in einem Bereich von +/-200 % einstellen.

Ganz oben befinden sich drei weitere Pegelregler und zwar für die Quasar Engine Ausgänge 1 und 2 sowie für den Monoanteil, hier mit "Center" (CNTR) bezeichnet.

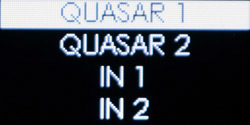

Darunter ist das OLED-Display angeordnet, dass entweder eine Menüauswahl zeigt (s. Abb. unten) oder zwei Parameter jeweils einen links und rechts, deren Werte sich mit den großen Drehgebern mit dem Lichtring einstellen lassen. Die Lichtringe symbolisieren dabei den aktuellen Wert. Die Anwahl eines Menüpunktes oder eines Parameters, falls mehrere Parameter verfügbar sind, erfolgt mit dem Druck/Drehgeber PARA auf der rechten Seite neben dem Display und mit dem Taster BACK kommt man wieder auf die nächst höhere Bedienebene.

Ab der Firmware-Version 1.1 gibt es auch noch einen im Setting-Menü anwählbaren "Dual-Mode", wobei die Werte eines selektierter Paramater beider Engines gleichzeitig, nebeneinander angezeigt werden (s. Abb. oben).

Mit IN 1 und IN 2 lassen sich die Filter einstellen sowie der Eingangspegel abschwächen.

Hier lassen sich Filter und der Eingangspegel für die Signale zur Engine 1 und 2 sowie zum Mono-Ausgang einstellen. Der Filterregler regelt die Frequenz. In Mittenstellung erfolgt keine Filterung, bei Reglerstellung links wirkt der Tiefpass- und rechts der Hochpass-Filter. Bei der Firmware Version 1.0 (siehe Abb.) wurde die Filtereinstellung noch in Prozent angegeben. Ab der Firmware-Version 1.1 wird aber die entsprechende Grenzfrequenz angezeigt.

In den Menüs QUASAR 1 und QUASAR 2 gibt es eine ganze Reihe von Parametern, die sich einstellen lassen, wie der Elevationswinkel (Height) und der Winkel in der horizontalen Ebene (Angle). Hier lässt sich auch der Auto-Modus durch Drücken auf den kleinen Drehgeber aktivieren, um ein automatisches kontinuierliches Umlaufen der virtuellen Schallquelle zu erreichen.

Als erstes lassen sich die virtuelle Distanz und der Hall-Pegelanteil einstellen. Eine virtuelle Schallquelle, die in einem virtuellen Raum platziert wird, wirkt natürlicher als eine Virtualisierung ohne Raumsimulation mittels Hall. Daher ist schön, diese Möglichkeit direkt in jeder der beiden Quasar Engines zu haben.

Weiter kann der Anwender auch die akustischen Raumparameter Dämpfung und die Raumgröße verändern.

Über einen weiteren Schritt in der Parameterliste lässt sich die LFO-Wellenform und die LFO-Rate einstellen. Es stehen 21 verschiedene LFO-Wellenformen bereit (ab Version 1.1), wie kontinuierlich Sinus/Cosinus, Dreieck, Sägezahn an/absteigend, Rechteck, einmal getriggerter Sinus, Dreieck, Sägezahn an/absteigend, Puls, Zufall und ausschwingender Sinus sowie diverse Zufallsfunktion und auch ein Envelope Follower (über letzte Wellenformanwahl im Menü). Beim Envelope Follower wird statt der LFO-Rate die Filterfrequenz eines dem Envelope Follower vorgeschalteten Bandpassfilter eingestellt. Neu ab der Firmware-Version 1.1 ist, dass der LFO Clock-synchronisiert werden kann und das sich ein LFO-Frequenzbereich (Range slow/medium/fast) auswählen lässt.

Über weitere Parameter kann man den Modulationsgrad für einzelne Parameter verändern wie der Grad der Modulation für die Höhenwahrnehmung oder dem Winkel.

Natürlich lässt sich auch die Distanz modulieren. Mit den drei Parametern ist eine Bewegung der virtuellen Schallquelle im akustischen Raum in allen Dimensionen möglich.

Über die Menüpunkte CV 1 und CV 2 lassen sich die externen Steuerspannungen auf ein Ziel aufschalten und der Modulationsgrad kann angepasst werden (s. Abb. oben). Bis zu vier Ziele mit individuellen Modulationsgraden lassen sich hier definieren.

Über den Menüpunkt MORE lassen sich Presets speichern, bzw. abrufen und dass Modul lässt sich auch in Bypass schalten. Insgesamt sind bis zu 127 Presets möglich.

Der Preset 0 ist ein Default, bzw. Initialisierungs-Preset, falls man eigene Presets von Null auf kreieren möchte. Ein neues Presets lässt sich natürlich auch mit einem individuellen Namen versehen. Die Eingabe des Namens erfolgt über den Druck/Drehgeber. Es sind auch zehn Werks-Presets gespeichert.

In dem Menüpunkt MORE gibt es auch noch den Parameter "Ear Type" womit HRTF gemeint ist. Dort werden zurzeit fünf verschiedene angeboten, die in der Reihenfolge der Wirkung anwählbar sind also von Human über Hobbit und Yoda bis hin zu Bunny und Elephant. Wichtig ist zu wissen, dass dieser Parameter nicht Bestandteil eines Presets, sondern ein globaler Parameter ist. Weitere einstellbare Parameter im Menü MORE sind die Helligkeit der LED-Ringe (Brightness) und die Möglichkeit die beiden CV-Eingänge zu kalibrieren.

Neben MORE gibt es ab der Firmware-Version 1.1 auch den Menüpunkt SETTINGS. Im Gegensatz zu MORE, wo sich globale Einstellungen durchführen lassen, werden die Parameter die über das Menü SETTINGS verfügbar sind, in den Presets mit gespeichert - als da wären der Dual View, LFO Range und der Input Mono/Stereo Mode.

Interview

proaudio.de: Thomas, erzähle uns doch einmal ein bisschen über Dich und wie Du dazu gekommen bist Neuzeitinstruments ins Leben zu rufen.

Thomas Hutmann: Neuzeit habe ich eigentlich zusammen mit einem Freund bereits 2013 als digitales Plattenlabel gestartet. Schon als Teenager habe ich Musik produziert und als DJ aufgelegt, und mit Anfang zwanzig war es dann für uns naheliegend ein Label zu gründen, auf dem man selber oder auch andere Musiker aus dem Umfeld veröffentlichen konnten. Wir betreiben das Musiklabel auch heute noch in gleicher Konstellation und arbeiten gerade an einem Re-Design.

Neben dem Musikmachen habe ich mich auch immer für die Technik drum herum interessiert und eigentlich schon in der Schule noch den Entschluss gefasst, später mal was mit Musikinstrumenten machen zu wollen. Daher habe ich dann in München an der TU meinen Master in Elektrotechnik gemacht, und dabei so ziemlich alles mitgenommen was an Vorlesungen in Richtung Audio möglich war.

Gegen Ende des Studiums habe ich mich aber noch nicht getraut, direkt ohne Erfahrung mein eigenes Ding zu machen, wollte aber auch nicht in eine Anstellung sondern eine Selbstständigen-Laufbahn einschlagen. Daher bin ich als Gesellschafter in eine Firma für LED-Technik mit eingestiegen, die wenige Jahre zuvor ebenfalls ein TU-Student gegründet hatte. Diese Firma haben wir in den letzten acht Jahren zu dritt aufgebaut und den Sprung vom Startup zu einer denke ganz passablen Firma mit ein paar Angestellten geschafft. Wir haben dort auch unsere Steuergeräte selber entwickelt und diese mit eigener Bestückungsstraße gefertigt. Insofern waren das schon sehr lehrreiche Jahre und ich konnte erfahren, wie man Produkte ins Leben ruft, wie man auch in der Praxis Kleinserien fertigt, und auch einige Dinge die man besser nicht tun sollte. Mein Bereich hat sich dann aber immer mehr auf die Abwicklung und Umsetzung der Projekte verschoben und ich hatte nur wenig mit dem eigentlichen Engineering zu tun, weshalb ich dann vermehrt in meiner Freizeit, quasi als Ausgleich, mit elektronischen Audioschaltungen experimentiert habe. Letztlich ist daraus dann das erste Neuzeit Modul, der Orbit, hervor gegangen. Die Resonanz war hier dann so gut, dass ich mich schließlich getraut habe und zum Ende 2021 aus der LED-Firma ausgestiegen bin und Neuzeit jetzt in Vollzeit betreibe.

proaudio.de: Hattest Du schon während Deines Studiums Dich mit binauraler Audiotechnik beschäftigt?

Thomas Hutmann: Ja, genau. Ich hatte viel mit dem Lehrstuhl für Datenverarbeitung zu tun, an dem zu dieser Zeit 2013/14 herum einiges an Forschung in Richtung binaurale Aufnahmen und Quellenlokalisierung betrieben wurde. Ich habe meine Bachelor- und Master-Arbeit auch an jenem Lehrstuhl geschrieben, allerdings in anderen Audio-Themen. Jedoch konnte ich dann dort auch als Werkstudent arbeiten, wobei es mein Job war, andere Studenten bei ihren Audioaufnahmen in einem schalltoten Raum zu unterstützen und die ganzen Arbeiten inhaltlich zusammen zu führen und einen roten Faden zu verpassen. In dem Zuge haben wir mit beweglichen Lautsprechern etliche HRTFs aus den verschiedensten Richtungen aufgezeichnet und vor allem auch Probandentests durchgeführt. Das Ziel war auch, heraus zu finden, wie gut die Leute mit ihrer eigenen HRTF orten können im Vergleich zu Kunstkopf-HRTF und zu synthetisch berechneten HRTFs. Insofern war das eine prima Zeit, in der ich auch ein Gefühl dafür entwickeln konnte, wie binaurale Audioverarbeitung klingen kann. Da ich den Zugang zum Audiolabor hatte, konnte ich auch einfach so mal Messungen durchführen, zum Beispiel sehr nahe am Kopf, wo dann nochmal ganz andere Effekte rein spielen.

proaudio.de: Wie lange hast Du denn an der Entwicklung von Quasar gearbeitet?

Thomas Hutmann: Das waren circa 15 Monate, wobei ich natürlich nicht nur am Quasar gearbeitet habe in der Zeit. Die Erfahrung aus Uni-Zeiten ist etwas schwer zu beziffern, da war nicht immer alles so produktiv. Außerdem liegt die ja doch auch nochmal ein paar Jahre zurück und ich habe für den Quasar sicherlich auch einen guten Monat mit dem Lesen wissenschaftlicher Veröffentlichungen verbracht um wieder auf dem neuesten Stand zu sein.

proaudio.de: Du hast ja einige spezielle HRTFs im Quasar bereitgestellt, die auch auf ungewöhnlicher Weise entstanden sind.

Thomas Hutmann: Im Grunde basieren die HRTFs im Quasar auf gemessenen Kunstkopf HRTFs, da diese für die allermeisten Menschen am besten funktionieren und tatsächlich sehr nahe an die eigene gemessene HRTF ran kommen. Aber ich habe nicht nur ein Set an HRTFs mit einbezogen sondern eine Vielzahl, aus denen das Modul dann in Echtzeit die gerade benötigte HRTF errechnet. Wenn man eine HRTF Messung durchführt hat man in der Regel einen Lautsprecher der sich motorisiert auf einem Gestell um den Kopf herum dreht, aber man kann immer nur in diskreten Winkeln und Abständen messen. Der Quasar errechnet aber die Zwischenschritte und ermöglicht dadurch jede beliebige Position.

proaudio.de: Wie hast Du die Auswahl der HRTFs getroffen - also nach welchen Kriterien?

Thomas Hutmann: Da der Quasar mehrere HRTF-Sets nutzt, teils aus eigenen Messungen, teils aber auch von Instituten, war es erst mal wichtig überhaupt gut klingende HRTFs herauszufinden. Gut klingend heißt für mich, dass die Ortung sehr eindeutig ist, gerade was die Elevation - also den Winkel in der vertikalen - und die Unterscheidung Vorne-Hinten betrifft. Diesen ersten Schritt habe ich einfach nach meiner eigenen Einschätzung und Erfahrung gemacht, später auch mit Feedback der Beta-Tester. Die verschiedenen HRTF Sets habe ich aufbereitet und aneinander angeglichen, so dass daraus ein zusammenhängendes Gesamtkonstrukt entstanden ist. Das Problem ist ja, dass jeder mit einem etwas anderen Setup aufnimmt, in einem anderen „schalltoten" Raum, mit anderem Wiedergabelautsprecher, usw. und das muss man eben raushören und korrigieren. Letztendlich spielt dann auch der Test in einem Musikproduktions-Umfeld eine wichtige Rolle, wo das Audiomaterial, das binauralisiert wird, so wenig wie möglich aber auch so deutlich wie nötig angegriffen werden soll. Insgesamt habe ich daraus fünf verschiedene Varianten an HRTF Sets für den Quasar erstellt, die unterschiedlich stark ins Signal eingreifen und somit verschieden intensiv klingen. Je nach Geschmack und Klangmaterial mag dann das eine oder andere Set besser geeignet sein.

proaudio.de: Wie siehst Du denn die Zukunft der binauralen Produktion im Bereich der von elektronischen Musik?

Thomas Hutmann: Ich denke, es ist für viele Musiker interessant die klassische Stereo-Produktion mit einigen herausgearbeiteten binauralen Elementen zu kombinieren. Vermutlich macht es nicht immer Sinn, jeden Sound auch binaural zu bearbeiten, aber wenn man dann den „Extra Schritt“ geht und einige Elemente binauralisiert darstellen will, dann soll das auch dem Produzenten Spaß machen und mit einem spielerischen Zugang geschehen. Ich hoffe, dass das mit dem Bedieninterface vom Quasar auch gelungen ist.

proaudio.de: Ist für Dich das Thema binaurales Hören und Eurorack abgeschlossen oder kommt da in Zukunft noch ein weiteres Produkt und wie sieht es mit Updates zum Quasar aus?

Thomas Hutmann: Es wird definitiv einige Firmware-Updates mit neuen Features geben. Die Modular Community ist ja recht kreativ und ich bin mir sicher, dass da noch der ein oder andere Vorschlag kommt. Auch ich bin gespannt, wie die Leute dann das Modul auch tatsächlich nutzen, das ist gerade im Modularbereich immer spannend zu sehen. Ich hab selber auch noch einige Ideen, die ich gerne noch umsetzen möchte. Die Leute sollen auch langfristig Spaß am Modul haben und auch selber als Gerätenutzer freue ich mich immer, wenn auch nach Jahren ein Produkt immer noch vom Hersteller betreut wird.

Firmware-Upgrade

Wir möchten auch kurz darauf eingehen, wie man die Firmware aktualisieren kann. Im Testzeitraum gab es ja bereits die Version 1.1 mit sehr interessanten Ergänzungen. Da die Software schon sehr komplett erscheint und wenige Wünsche offen lässt, dürften lediglich kleinere Update zu erwarten sein.

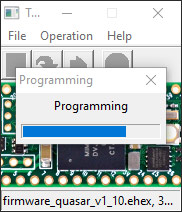

Die Aktualisierung erfolgt über eine Software und den USB-Anschluss auf dem Modul (s. Abb. oben), nicht über die SD-Karte. Man muss also das Modul ausbauen und das USB-Kabel im Modul und am Rechner einstecken, wobei die Modul-Spannungsversorgung während des gesamten Update-Vorgangs weiterhin über den Eurorack-Bus-Stecker gewährleistet sein muss. Ein kleines Manko ist hier das mitgelieferte sehr kurze Bus-Kabel. Wir haben daher das Modul komplett ausgebaut und das Firmware-Update in einem kleinen Rack durchgeführt.

Nun muss man sich die Firmware sowie die Programmier-Software herunterladen (Teensy Loader - eine direktausführbare Applikation) mit der man das Update durchführt. Das Modul wird ausgeschaltet und wieder eingeschaltet, die Programmier-Software wird gestartet und die heruntergeladene Firmware-Datei wird per Drag and Drop auf die Teensy-Loader-Applikation gezogen. Dann muss man den Taster "Auto" anklicken und er muss grün sein.

Das Modul ist nun zum Update bereit und den Update-Vorgang startet man durch Drücken eines Miniaturschalters, der sich auf der unteren Platine befindet. Zum Drücken benutzt man am besten ein Wattestäbchen, wo man auf einer Seite die Watte entfernt (s. Abb. oben).

Es startet sofort der Programmiervorgang. Man darf sich nicht irritieren lassen denn der dauert nur wenige Sekunden. Nun kann man das USB-Kabel abziehen und nach eine Restart des Moduls sollte sich dann die aktualisierte Firmware-Version beim Restart angezeigt werden. Alles in Allem ein völlig unproblematischer Vorgang.

Praxis

Die Stromaufnahme des Quasar beträgt ca. 130 mA bei +12 V und ca. 25 mAh bei -12 V, also noch recht überschaubar.

Die Bedienung mag von der Beschreibung her vielleicht kompliziert klingen, aber die Menüstruktur und das Konzept ist sehr gradlinig und relativ einfach. Das kleine, sehr gut ablesbare OLED-Display hilft enorm. Zum Glück hat man darauf nicht verzichtet. Ich finde mehr Hersteller sollten ihren Eurorack-Modulen vernünftige Displays spendieren als auf vielfachbelegte Taster und LED die in verschiedensten Farben leuchten oder blinken, jeweils für eine bestimmte Funktion, die man aber leider gerade schon wieder vergessen hat.

Ich habe mal versucht auf Basis des Init-Settings eine Bewegung hin und her um mich, mit einer fester Distanz anzulegen und das hat keine zwei Minuten gedauert bis alles eingestellt war und funktionierte. Wichtig ist beim INIT-Preset, dass man sich erst einmal auf eine der Engines konzentriert und den Output der zweiten herunterregelt. Das INIT Preset ist auch als Basis für stereophone Objekte geeignet, da Default-mäßig Input 1/2 auf jeweils 45 Grad rechts/links gesetzt ist. In der Firmware 1.1 gibt es zudem für die beiden Eingänge ein einstellbare Betriebsart Mono oder Stereo.

Bei den Bewegungen fand ich immer die LFO-Dreieckswellenform als Modulationsquelle angenehmer und natürlicher in der Bewegung als den Sinus. Auch die Trigger-Funktionen sind einfach anzulegen. Ausgelöst werden diese über die beiden CV-Inputs. Die Modulationen werden auch, wenn der entsprechende Parameter angewählt ist, in den Regler-Ringen symbolisiert. So weiß man was immer, was gerade passiert und kann die Modulation so auch visuell gut überwachen.

Es ist auch möglich den einen Umlauf um den Kopf zu realisieren. Dazu kann man einmal eine LFO-Sägezahnmodulation wählen und der Sprung im Sägezahn ist so steil, dass man hier keinen Sprung wahrnehmen kann sondern es ist ein kontinuierliches Umlaufen der virtuellen Schallquelle. Eine andere interessante Möglichkeit ist aber die schon zuvor erwähnte Autorotationsmöglichkeit. Dabei läuft die virtuelle Schallquelle automatisch um den Kopf und interessant ist dabei zu erwähnen, das auch noch eine Überlagerung, bzw. Modulation von dem internen LFO und auch über den CV-Input möglich ist, wodurch sich sehr komplexe Verläufe realisieren lassen.

Die Genauigkeit der Ortung von binauralen Signalen ist ja individuell sehr unterschiedlich. Bei mir ist diese prinzipiell bei fremden HRTFs immer schwierig. Mit den im Quasar implementierten HRTFs bin ich aber eigentlich gut klargekommen, selbst bei der Ear Type-Einstellung/HRTF "Human", die ja die geringste Wirkung hat. Das Signal wird natürlich durch die Faltung mit der HRTF je nach virtueller Position unter Umständen stark verändert und es kann auch mal zu Phasing-ähnlichen Effekten führen, aber das stört mich wenig, da das Ortungsempfinden diese Effekte verdeckt und wir haben es ja in der Regel im Synthesizer-Bereich mit synthetischen Signalen zu tun, wo Verfärbungen in der Wahrnehmung nicht so störend sind. Es wird natürlich so sein, dass der eine oder andere die Positionswahrnehmung mehr oder weniger präzise empfindet. Gerade die Vorne/Hinten-Ortung und die Oben-Ortung sind gegebenenfalls je nach Hörer mehr oder weniger diffus und zudem ist auch eine gewisse Einhörzeit erforderlich. Das ist bei binauralen Signalen nun mal so aber wichtig ist es, dass man bei so einem binauralen Panner-Modul wie dem Quasar einen guten Kompromiss hin bekommt und das Ziel hat man auf jeden Fall erreicht.

Fazit

Der Preis für den Quasar von Neuzeit Instruments liegt bei ca. 470 Euro. Die Bedienung ist wirklich gelungen und es lassen sich sehr schnell dynamische Bewegungen von Objekten realisieren. Das englisch-sprachige Handbuch ist umfangreich und sehr gut geschrieben und unterstützt mit seinen vielen Hinweisen auch Anwender, die mit dem Thema Binauralisierung noch nicht so vertraut sind. Übrigens ist zurzeit des Tests auch ein deutsches Handbuch in Arbeit und vielleicht schon erschienen.

Ich finde die Kombination aus einer "normalen" Stereomischung und aufgesetzten binauralen Objekten höchst interessant, denn so kommen auch Anwender die nicht kompliziertere Wege gehen wollen in den Genuss von dreidimensionalem Audio über Kopfhörer. Man muss auch sagen, dass das Ganze gut funktioniert. Individuelle Einschränkungen oder Unterschiede in der Wahrnehmung und Ortung wird es im Bereich der Binauralisierung immer geben.

Der Quasar ist auf jeden Fall ein höchst spannendes Eurorack-Modul und zudem gibt es auch kein anderes Modul, was ähnliches leistet. Wer nach neuen, kreativen Werkzeugen Ausschau hält und eben nicht auf den zwanzigsten Nachbau eines Moog Ladder Filters wartet, der kommt am Neuzeit Instruments Quasar bestimmt nicht vorbei.

How to resolve AdBlock issue?

How to resolve AdBlock issue?